擁有社區集會所和天主教堂雙重身份的紙教堂Paper Dome,面積約170平方公尺的空間,是災後重建過程中人與人之間的橋樑,這裡也被稱為是「做社區營造、交朋友」的地方。

最後的彌撒

2005年5月29日上午,經常肩掛毛巾、身著工作服的神田裕神父,換上了潔淨的白袍,帶領著200多位信眾,在Paper Dome進行最後一場彌撒。神父指出在這10年的期間,大家都在這裡,討論社區營造的事情,快樂地交談,給予彼此新的勇氣跟力量;他說:「Paper Dome竟然可以成為台灣跟神戶連結的重要象徵,這是令人感到高興的。」

阪神地震後,任職於市民社區營造支援網絡事務局的天川佳美,在野田北部社造協議會的協助下號召居民,以及鷹取教會的教友們,一起推動「讓瓦礫開花」的活動,為阪神震後處於孤寂、徬徨的心靈,植入希望的花蕊。長期與野田北部保持密切網絡的天川佳美指出,「Paper Dome是一個夢想的所在,它融合了不同宗教、國籍和族群,是一個非常大的綜合體;」她接著說,「很高興這個夢想可以繼續延續下去,從神戶到台灣。」

拆除解體

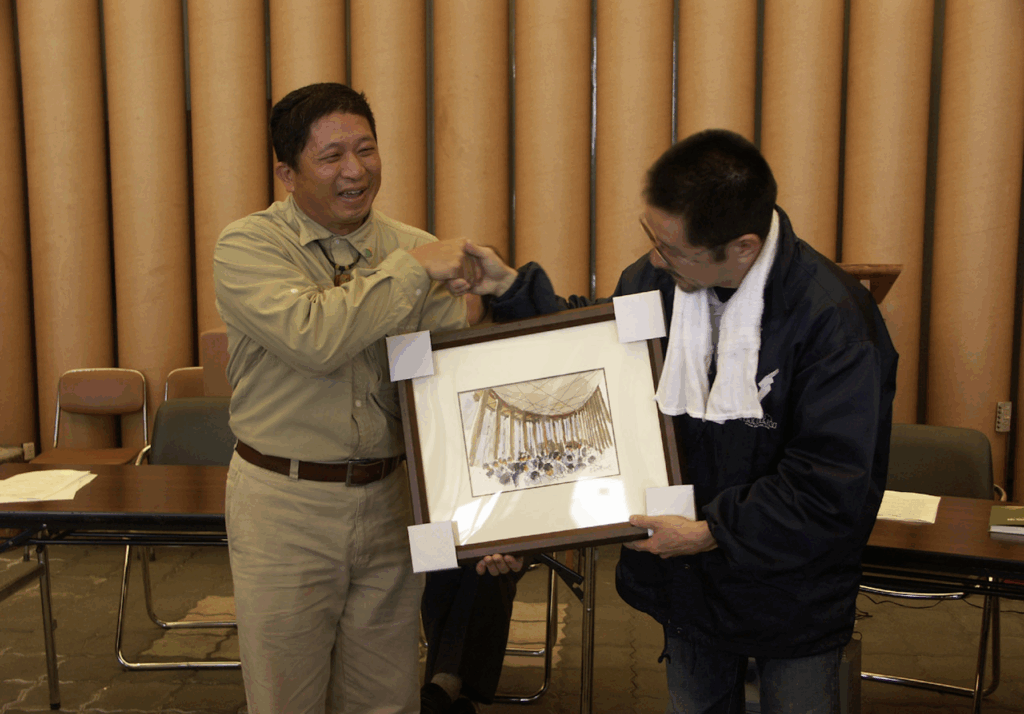

當最後一場彌撒舉辦完,Paper Dome正式劃下她階段性的任務,2005年6月6日開始解體工程。負責Paper Dome台灣再生營造工程的五寶營造負責人宋奇易和「新故鄉」工作夥伴「小毛」——孫崇傑,也特地前往神戶,行李中還帶了字模機,要把每一根柱子、每一扇窗、每一個小構件,都編上可以識別的號碼,以利回到台灣重新組裝。

Paper Dome的拆解簡單而迅速,連同打包5個工作天就完成了。移築的材料,除了地坪板、地磚、纖維浪板外,其餘所有構件包括螺絲、小樑、鐵框全部都運往台灣。

Paper Dome解體工程。

渡海而來

6月23日,貨車依序將所有的物件運送到神戶港,垂水英司和神田裕神父兩人站在碼頭,目送Paper Dome建材隨著「國家號」貨櫃船漸行漸遠,兩人的心情應該像是看著女兒遠嫁重洋般的不捨吧!

從神戶港到台中港有幾海哩? 6月28日,裝著Paper Dome建材的40呎貨櫃抵達台中港。Paper Dome從北國的原生地,移築到南方的島嶼,這段歷程同時蘊含著:台日兩地無數人的奔走與堅持;兩位傑出建築師作品的激盪與共鳴;一個非營利組織面對轉型的決心;以及許許多多一線工作者,默默的承擔與付出……。

Paper Dome歷經5天的拆解,所有建材裝入貨櫃,搭乘海運從神戶港航向台中港。