為了呼應紙教堂Paper Dome誕生的精神,「新故鄉」於2008年1月25日規劃了「千人立柱」活動,希望凝結社會的力量,共同參與58根紙管主結構的組裝。

紙教堂Paper Dome在日本已經使用10年,究竟有沒有安全上的疑慮?為此,新故鄉基金會特地送了一根紙管到朝陽科技大學,進行材料物理性狀試驗,結果顯示每根紙管的抗壓強度是6,936公斤,抗彎強度是每平方公分是85.2公斤,經由專業結構技師鑑定研判,Paper Dome狀況良好,安全性無虞。

事先演練確保安全

1月24日,在立柱前一天,負責再生工程的五寶營造負責人宋奇易和「新故鄉」工作夥伴「小毛」孫崇傑和中原大學建築系和台大城鄉所的5位志工,模擬搬運路線,演練如何指揮群眾立起紙柱,確保任何一個環節都不能出錯。

這一天,日本「鷹取Paper Dome台灣再生計畫」10位執行委員也抵達桃米。當晚,神田裕神父在紙教堂見學園區,向社區朋友分享阪神震後他個人與鷹取教會的轉變,「Paper Dome是台日交流的紀念物,而人與人之間的新關聯性,是比Paper Dome這棟建築本身更為重要。」對於Paper Dome的再生他懷抱深深的期許。

移築台灣的紙教堂Paper Dome,落腳在埔里鎮桃米社區,附屬設施的大小棚架已見雛形。

大家一起來立柱

2008年1月25日,令人期待的一天!

清晨,天空仍飄著細雨,宋奇易一早便趕到工地,清理積水、檢查工具,並安排所有工作人員就定位。他手下各工班的工頭們也以志工的身份全數到場。上午8點,雨歇,來自台灣各地的社造夥伴陸續抵達現場。9點,鏗鏘的樂音響起,雲林崙背的貓兒干北管團為「千人立柱」活動揭開序幕。山丘上,義工們與黃泰吉、廖德蘭夫婦率領的南投空手道少年少女,正準備搬運紙管。

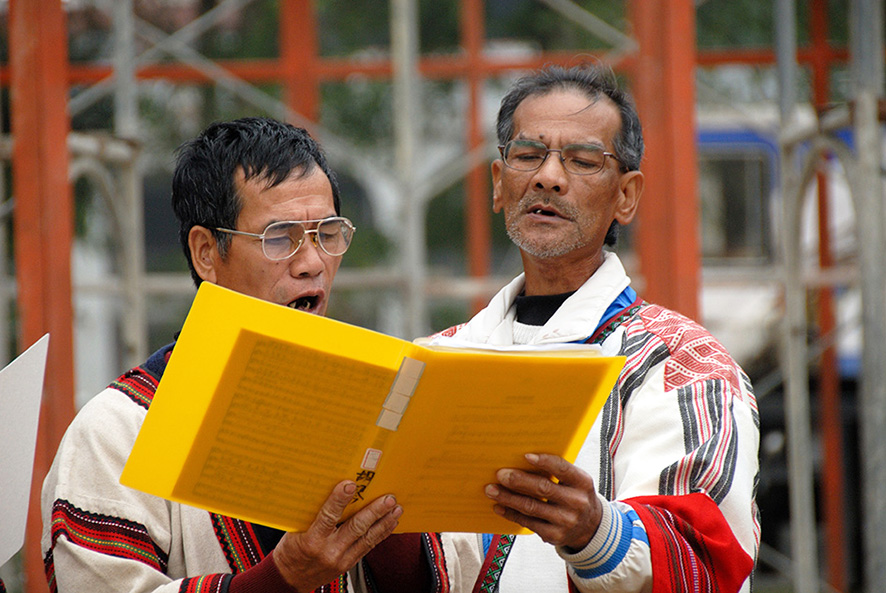

埔里是台灣多元族群的縮影,與神戶的多元文化相互呼應。立柱前,「新故鄉」特別邀請埔里噶哈巫平埔族長老潘永歷等人,以母語吟唱,為 Paper Dome 的立柱儀式送上祝福。隨後,神田裕神父依照天主教儀式,為Paper Dome深深的祝禱。

「向天借膽」把Paper Dome移築到台灣

當日月潭明潭國小戰鼓隊擂動震撼人心的鼓聲,隨著一聲聲「來了!來了!」的呼喚,紙柱在眾人接力搬運下,從山丘傳遞而來。在眾人的協力下一根根接續穩穩立起,矗立在桃米這片土地上。

「Paper Dome在台灣再生,是一項艱鉅的任務。」921震災基金會謝志誠執行長致詞時笑稱「新故鄉」廖嘉展董事長是「向天借膽」,才敢將Paper Dome移築到台灣。他並肯定地說:「重生的Paper Dome,將成為台灣社會發展的重要基地,促進社區交流與進步。」

回首這一路走來,「新故鄉」還確實懷抱「憨膽」。整個園區的興建經費預估約2千3百萬元,在資金尚未完全到位的情況下,廖嘉展仍堅持推動再生工程。 與「新故鄉」長年在桃米推動生態教育、特有生物研究保育中心前副主任彭國棟欣喜地說:「Paper Dome的再生,讓桃米生態村擁有了一座嶄新的人文地標,未來社區在生態、社造、人文等都面向,將激盪出更多新力量。」

超過1千多位志工,參與「立柱」的活動。

「第58根紙柱,進場!」最後一根紙柱,在「新故鄉」夥伴和義工齊心協力下,穩穩立起。肩負Paper Dome移築再生工程的「小毛」,深有所感:「Paper Dome是重大歷史事件的遺產,它讓震災、重建與居民生活緊密結合,成為一座活的歷史建築,見證著阪神震後的重建歷程。」

乘載夢想繼續向前行

「希望她能夠融入這片土地,受到桃米、埔里,乃至其他災區朋友的喜愛。」神戶被災地市民交流會代表理事、「鷹取 Paper Dome 台灣再生計畫」執行委員垂水英司充滿期待地說。

對「新故鄉」董事長廖嘉展而言,這趟築夢旅程充滿挑戰。Paper Dome的再生,承載著數不盡的感謝、喜悅以及責任,「希望藉由這個基地平台,用愛與互助的精神,把人與人、社區與社區之間串聯起來。」當天來自澎湖、花蓮、台北、台南等地的上千位老朋友、新夥伴,長者、孩童,滿懷熱忱,共同抬起紙柱、立起希望的這一幕,也為他注入滿滿的能量,讓他帶著「憨膽」,繼續勇往直前。 *