2005年元月,新故鄉文教基金會董事長廖嘉展與12位來自台灣震災重建區的夥伴,應「台灣.神戶被災地市民交流會」之邀,前往參加阪神大地震10週年紀念活動。傍晚時分,在參訪長田區野田北部的重建成果後,他們來到紙教堂Paper Dome,參與一場溫馨的兩地市民交流會。

將紙教堂移築到台灣

當地的社區媽媽們端出一盤盤的異國風味料理熱情招待。擔任台灣交流團團長的廖嘉展得知,隨著復興的步履紙教堂Paper Dome即將於6月拆卸,原址將興建永久性的教堂。

聽聞此訊,廖嘉展當場在致詞時突然迸出:「當Paper Dome功成身退之後,是否有可能移築到台灣?成為台、日在社區營造與震災社區重建的交流平台?」三天後,鷹取教會、建築師坂茂,以及野田北部社區營造協議會達成共識,決議將這座充滿象徵意義的建築,贈送給台灣。

震後台日情誼

回顧1999年台灣921地震時,日

本政府與民間組織即刻展開援助行動,除募集捐款,並派遣「日本緊急救災協會」的人員、救難犬前往災區支援;神戶市及兵庫縣特別捐贈1千棟防災組合房屋協助安置災民。

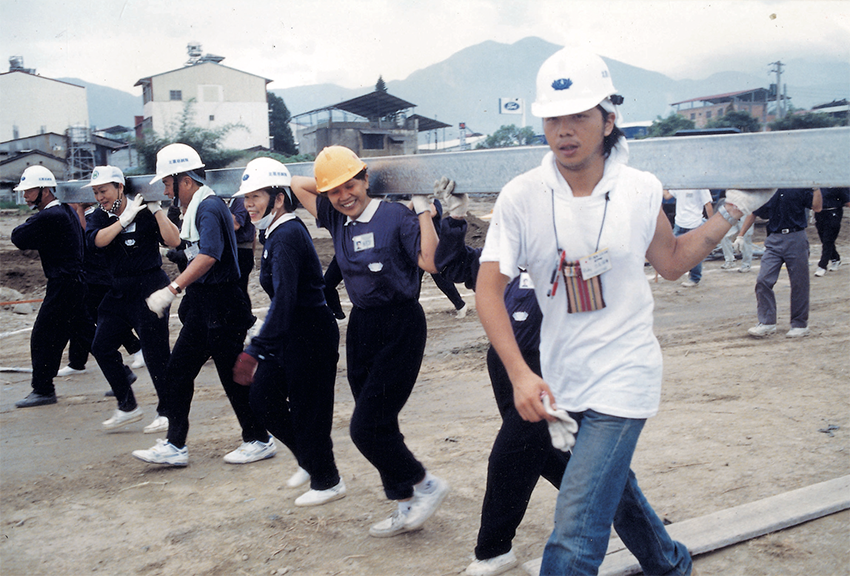

NPO組織「神戶元氣村」亦發起各項募資行動,幫助143位旅日台灣留學生免費返台賑災與探親;並於地震後第6天即派志工抵達埔里,幫忙搶救、搭建組合屋等,持續駐點數月。震後多位日本學者也陸續來台分享重建經驗,台日之間在患難中結下了深厚的情誼。

震後重建的連結

在鷹取教會與日本「鷹取Paper Dome台灣再利用計畫執行委員會」的大力協助下,新故鄉基金會懷著感恩與期待,正式啟動迎接Paper Dome來到台灣埔里的規劃。

「Paper Dome在台灣將被賦予新的生命,這不僅是移築一棟建築,更是意義深遠的社會實踐。」鷹取Paper Dome台灣再利

用計畫執行委員會委員垂水英司表示。

「這座曾在神戶震災重建中發揮關鍵角色的建築,即將在同樣歷經大地震的台灣埔里重獲新生,實現跨國重建與文化傳承的延續。 *